|

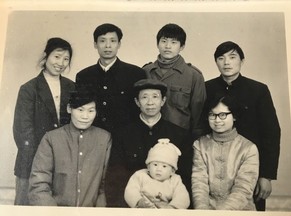

7/23/2013 0 Comments 我的父亲 我的父亲 李革胜 2013-7-23 我父亲是重庆上桥人,原名:李代福,文革时名字被批为封资修,自己改名为李金华。爷爷就是上桥农村的一个普通农民,父亲自幼聪慧,勤奋好学,父亲读过私塾,写得一手好字。父亲12岁就到解放碑学习玻璃切割手艺,是个熟练的玻璃技工。父亲是家里的老大, 经常回农村照顾老迈的父母,年幼的弟妹。本来拮据的生活就更加捉襟见肘,在我童年的印象中, 父亲常和母亲在家里因为钱的事情吵架。 父亲因为参加工作时间早,工龄长,加上他会手工割玻璃、用硝酸银制备镜片、会中草药,父亲的收入不算低。 40年前的万元等于现在的255万,父爱如山,父亲八一年就退休了,他八五年还花二千元给我买了台日本原装夏普双磁带收录音响,他说给我学英语用,八五年二千元人民币可以买辆质量不错的二手汽车。所以我大一能在交大直接英语跳读二级,就是高中时期英语听力打下的基础,这要感谢父亲的先见之明。中国虽是个贫穷的国家,我的父母在我初中时就退休了,我从没觉得家里穷。父亲一不偷二不抢,生财有道,凭手艺供我读完大学,他是个非常聪明的人。 父亲听说英语跳读二级的学生只学一年半的英语,他觉得不合算,就写信给材料系领导,要求让我从英语一级开始读,这样我就可以多学半年英语。父亲整整给交大写了四年的信,他爱儿子的拳拳之心我终身铭记。 父亲年轻时候喜欢抽烟,从十七岁抽到六十岁才戒烟。给父亲买香烟是我一个人承包了的,重庆夏天特别热,李家沱的商店大都晚上开门迎客直到天亮,父亲经常半夜把我叫醒去夜市给他买香烟。父亲喜欢抽重庆卷烟厂生产的一种不带过滤嘴的香烟《四喜》,七十年代的香烟大都没有过滤嘴。《四喜》香烟的包装是大红色的,当地人称那种香烟为《红四喜》。父亲还喜欢抽两种河南烟《黄金叶》与《芒果》,我从没看见过父亲抽白皮盗版香烟或叶子烟,父亲抽的最差的香烟是种贵州烟《乌江》,那种烟也需要两毛钱一盒。 我两岁时候就无师自通会认钱,我从小就知道尺寸越大的货币越值钱。九龙坡机关有个干部叫杨光立,他在我两岁那年做过一个著名的实验:把揉得皱巴巴的纸币与非常漂亮的香烟盒放在一起,让我选一样拿走,两岁的我毫不犹豫地把人民币拽在手里。多年以后,我的孩子已经长大,杨老先生还常把我两岁的事情挂在嘴边。 父亲喜欢我,就是因为我早熟能帮忙,记得我懂事起就会一个人上街打酱油。那个年代,商店里的酱油与醋都是用大缸盛起来卖,酱油与醋外观一样而且常常放在一起卖,用木勺舀漏斗倒。不少小孩打酱油却把醋错买回家。我从没犯过那样的错,因为我小小年纪知道缸里有大蒜的就是酱油,没有大蒜就是醋。小男孩大都嗅觉不好,但我的鼻子灵,醋闻起来是酸的。与大街上的地痞打交道,我是耳濡目染从小就会。因为能干,我特别受父亲宠爱。 区委托儿所的地址虽是马王坪正街,但不容易找到。托儿所当时在消防队背后的一个院子里,要进托儿所必须绕到马王坪正街的左侧,区中医院的对面才能看见托儿所的正门。从地址看,中医院算李家沱,托儿所算马王坪。托儿所在李家沱与马王坪的边界线上,区委政府在李家沱,托儿所属于区委,阿姨们都默认托儿所是李家沱的。我就是在托儿所的院子里出生并长大的,我们家搬出托儿所时,我已经25岁研究生毕业了,可以毫不夸张地说,我实现了从托儿所到中科院硕士质的飞跃。 父亲喜欢喝很浓的重庆沱茶、老荫茶、苦丁茶以及各种各样叫不出名字的花茶,常常是半杯水半杯茶,象广东人喝功夫茶,只是他的茶杯比广东的工夫茶要大很多,他说这样喝过瘾。他非常爱我,常带我去解放碑吃泡糖。父亲很为我自豪,因为我的功课天生一级棒,常在外人面前夸我。父亲是个甩手掌柜,他虽然在家什么家务都不做,但他的脾气非常好,对任何人都笑嘻嘻的。记忆中父亲从没有打过我们,我也没有见过父亲与别人吵架。我只见过别人对父亲破口大骂,而父亲一声不响地走开。父亲的观点是正确的:无知的争吵与辩论只会白白浪费时间与精力。 父亲有个性格影响了我一生,他爱自己的家庭。我从没有与老婆刘霞怄过气,我也没有打过甚至没有骂过自己的孩子,这些个性都是潜移默化从父亲遗传过来的。 记忆中,父亲一直走在我前面,记得小学毕业时,父亲多次给我吹嘘美国如何如何好,我十二岁时就有预感我成年后会出国,果然,我小学毕业后被推荐去了外国语学校。初中毕业时,父亲整天给我鼓吹育才中学不好,从李家沱到杨家坪过河过水不方便,还是读清华中学近些。现在看来,我35岁以前的人生道路都按父亲的想法在走。父亲很有经济头脑,我读高一的时候,他就把中国大学研究透了,那时候大学排行榜还不时髦,但父亲找了各种资料把中国大学研究了一遍。1985年,父亲在我读高一的时候就给我说:你高中毕业以后读北师大,清华要读五年,清华五年毕业拿的工资与北师大一样,读清华木有价值。那时候读大学不交学费,读师范类大学国家反过来给大学生发钱。父亲算了一下经济帐,读北师大最划得来,所以他力劝我考北师大。 清华中学在重庆属于二流偏三流的学校,1985年的中专毕业国家包分配,1985年能考个中专就可以端铁饭碗,即1985年能在清华中学考个中专就算鲤鱼跳龙门,给学校增光有出息了。父亲对我特别有信心,他认为我考清华大学就象探囊取物那样容易。父亲在我高一的时候就去游说清华中学的老师们:“你们千万不能让革胜考清华大学,如果我儿去了清华,清华大学要闹笑话的,清华大学要遭搞臭!”清华中学的老师们都不认为父亲在痴人说梦,他们非常认真严肃地对待父亲的劝告。我高一的班主任罗林老师讲《辩证唯物主义》课程讲得非常棒,他曾经一本正经地告诉教导主任熊天龄老师,他从没有见过象我这么能考试的学生,重庆最好的学校育才中学也没有。罗林老师在我高一时就给我讲:“以后你去考上海的大学,上海的物质生活比北京要好得多。”熊天龄老师专门监督我填高考志愿,他坚决不准我报考清华大学,再三劝我读北师大。 父亲内心对中国的知识份子一向嗤之以鼻,他认为中国的知识份子长期脱离生产劳动,懒惰且不切实际。知识份子对客观世界的认识多是错误的,工人阶级才是真正的领导阶级。父亲瞧不起知识份子,尽管他嘴上从不说出来,但我是知道的。父亲的大局意识很强,他主观认定清华大学没有什么人才。知子莫若父,父亲不是不关心我,他担心清华大学的声誉被我这样的无名之辈搞臭了。 毛主席、周总理那一批共产党人依靠工农子弟里面的老实人打天下,是非常聪明的做法。中国只有工农子弟里面的老实人才靠得住。邓小平的改革开放背离了毛主席的群众路线,必然导致愚蠢自私的人进入国家决策层,中国的领导人会不可避免地最终走上人民的对立面,其结果只能是自取灭亡。 父亲对中医很感兴趣,还曾到过璧山拜师学习中医。父亲读过的医书很多,包括《本草纲目》、《伤寒论》、《金贵要略》、《医学金鉴》等,其中,父亲最推崇张仲景伤寒派。我一直怀疑,父亲自学中医是因为他爱母亲的缘故,母亲名字里面有个“素”字,这个“素”字取自中国医学经典《素问》。在中国内地,名字里面有个“素”字的人,多少与中医有点关系。 我从小就认识不少中草药,这都归功于父亲的家学渊源。移民加拿大前, 我太太刘霞还特地从父亲的书架上拿走一本《本草纲目》,那是我父亲故意放在书架上让我们拿出国的,我太太保留至今,她经常拿出来翻看。父亲还积累了大量的中医中药诊治手稿、秘方和单方。我18岁那年,以九龙坡区高考第二名分数轻松考进上海交大材料系,我当年的高考分数是1987年上海交大在四川省录取的最高分(实际裸考分,87年上交大有个女生是四川省三好学生获得加分,故面上分数比我高,四川省1987年是中国第一大省,有上亿人口)。父亲逢人就说,他给我吃了一种草药,让我考试能力倍增, 这当然是以讹传讹,但父亲爱好中医是真的。 父亲从九龙坡区粮食局退休后,家里的生活来源主要靠他和母亲微薄的退休金支撑,如果不做点临时工,他根本不可能供我读完大学、研究生,父亲的晚年生活是凄惨的,疾病缠身、瘫痪在床。由于无钱住院,最终因医药罔效在家溘然长逝。父亲晚年心中的无奈、悲凉、愤懑和遗憾,少不更事的我不能真正理解,也没有去宽慰他的心,在床边陪伴他,我真是个不肖儿子。 我会终身纪念父亲,愿我的父亲在地下安息! (搁笔于温哥华克拉利花园家中)

0 Comments

Leave a Reply. |

李革胜,M.A.Sc Archives

July 2015

Categories |

RSS Feed

RSS Feed